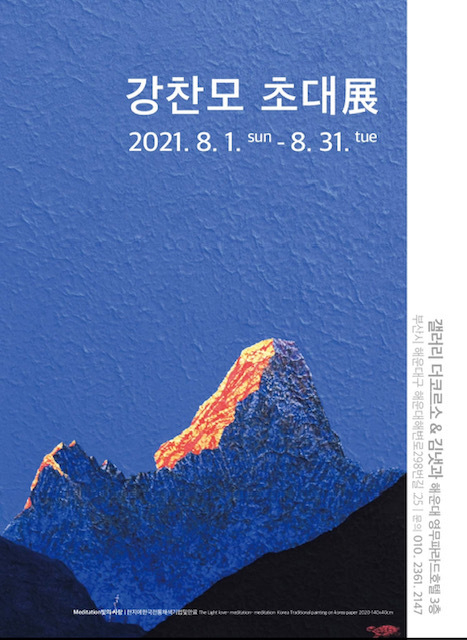

갤러리 '더코르소 앤 김냇과의 네 번째 이야기' 강찬모 작가 초대전이 부산 해운대 영무파라드호텔 3층에서 다음달 1일부터 31일까지 개최됐다.

강찬모 작가는 끊임 없는 연구와 작업을 통해 종이 위에서, 발견하고, 순응하며, 살아 가는 삶의 길을 구체화 해왔기 때문에 우리가 주목 할 수 밖에 없는 작가이다.

장지 위의 토분과 먹, 천연 안료와 수간채색을 사용하고 있다. 그가 사용하는 재료와 사용 방법은 일반적인 안료와는 전혀 다른 독특한 발색과 접착의 특징을 보인다.

그의 작업은 동양화에서 전통적인 색료의 채취 방법이며 그것의 사용에 대한 연구를 작품에 구현하려는 노력이 보이며 그가 주로 사용하는 전통적인 재료는 오랜 세월을 통해 전해져 온 고유한 것이기도 하다.

그의 재료에 대한 재발견과 적극적인 구사의 방법은 전통의 재발견이란 차원에서 음미해 볼만 하다.

많은 한국 예술가들과 마찬가지로 그는 한동안 서양화의 매력에 빠졌었다. 그러나 히말라야 산맥을 여행하던 중 예술에 대한 그의 인식을 바꾸게 됐다.

작가는, 거기에서 예술의 역할(의무)과 그가 전하고자 하는 것에 대해 고민했다.

그의 작품은 히말라야 산과 그 산으로 가는 길목의 설산이 주를 이룬다. 산들은 대단히 사실적인 묘법으로 구사되지만 동시에 대단히 비현실적인 공기 속에 잠겨든다. 선명하게 나타나는 산의 주름살, 그 강인한 산의 주름은 화면 전체에 강한 바람을 일으키며 지나간다.

무엇보다 놀라운 것은 산들과 그 산의 배경이 된 하늘이다. 하늘에는 수많은 별들로 온통 꽃밭을 이룬다. 황홀한 꽃밭에 나비와 벌이 모여들듯 휘황한 색채의 점들과 예각진 별 모양의 형상들이 마치 나비와 벌이 날아오르듯 나래 짓을 한다.

“자다가 소변을 보고 돌아온 형이 옷을 껴입고 다시 밖으로 나갔다. 밤하늘이 황홀하도록 아름다워서 그냥 잘 수가 없다는 것이었다... 형은 돌담 저 만치에서 무엇인가 홀린 사람처럼 밤하늘을 우러르고 있었다”(김홍성)고 한 바로 그 황홀경이 화면에서 펼쳐지고 있다. 산의 형상이 주는 현실적인 구체성과 밤하늘의 쏟아지는 별들이 주는 몽환적인 초현실이 어우러져 거대한 오케스트라를 연주한다고 할까.

인간이 가장 순수한 경지에 이르면 어떤 기술적인 것도 거추장스러울 때가 있다. 내가 보기엔 강찬모의 그림은 그림을 단순한 노동 외에 기도의 방법이라고 보아야 한다. 작업과 생활이 분리되지 않듯이 꿈과 현실이 분리되지 않는 방법의 모색으로 본다.

캔버스에, 자연을 노예와 같이 맹목적으로 재현하는 것은 더 이상 그에게 충분치 않았다. 작가는, 그곳의마법과같은능력,그 내재적인 아름다움을 떨쳐낼 수가 없었다.

히말라야에서의 발견은... 작가는 말하고자 한다. 인식의 재발견과, 제 3의 시야의 개안(開眼)으로 인도했다는 것을... 시적인 꿈과 자연의 실제 사이에서 우주에 대한 인식과 그것에 결부되고 상징되는 색상은 그의 작품을 보는 이들을 명상으로 인도한다. 또한 여기에 모두“명상”이라는 제목으로 제시된 작품들은 그것에 대한 대답이다. 거기에는, 우리가 볼 수 있는 이미지를 넘어, 우리가 보지 못하는 모든 것과 우리가 알아내야 하는 모든 것들이 있다.

작가는 그의 작품을 내면의 열정과 단순한 인간의 의지를 뛰어넘는 에너지의 방식으로 구성한다. 우리는 예로부터 산은 신성을 나타내는 곳이라 말하고 있다. 그것이 강찬모의 산들 또한 중세시대에 <거대한 모든 것>이라고 불렀던 우주와의 일치를 암시 하는 이유다.

그의 회화적 접근은, 어떤 이야기(관념)도 없이, 오로지 그 자신의 본질적인 직감과 명백한 감수성에 의지해 자양분을 받는다. 그리고 만일 그의 작품들에 사람들이 일체가 되지 않는다 해도, 작가에게는, 영원히 변치 않고 존재하는 인간의 정신만이 언제나 자연을 받아들이는 한 부분이며, 그가 가지고 있는 영원성임이 확실하다.